他在32年血站工作时间累计无偿献血430多次、献血量达17万毫升,相当于40个体重为50公斤者体内的全部血量,所捐献的血液参与挽救了1000多名病人的生命,保全了1000多个家庭;志愿服务3万多小时。

他实际无偿献血量和志愿服务时长均名列全国前茅,被誉为全国无偿献血的领军人物,曾获全国无偿献血奉献奖金奖11次、全国无偿献血志愿服务终身荣誉奖2次,全国无偿献血促进奖3次、全国无偿志愿献血金杯奖等诸多荣誉,2018年被授予中国好人称号,2020年被中共中央、国务院授予全国先进工作者。

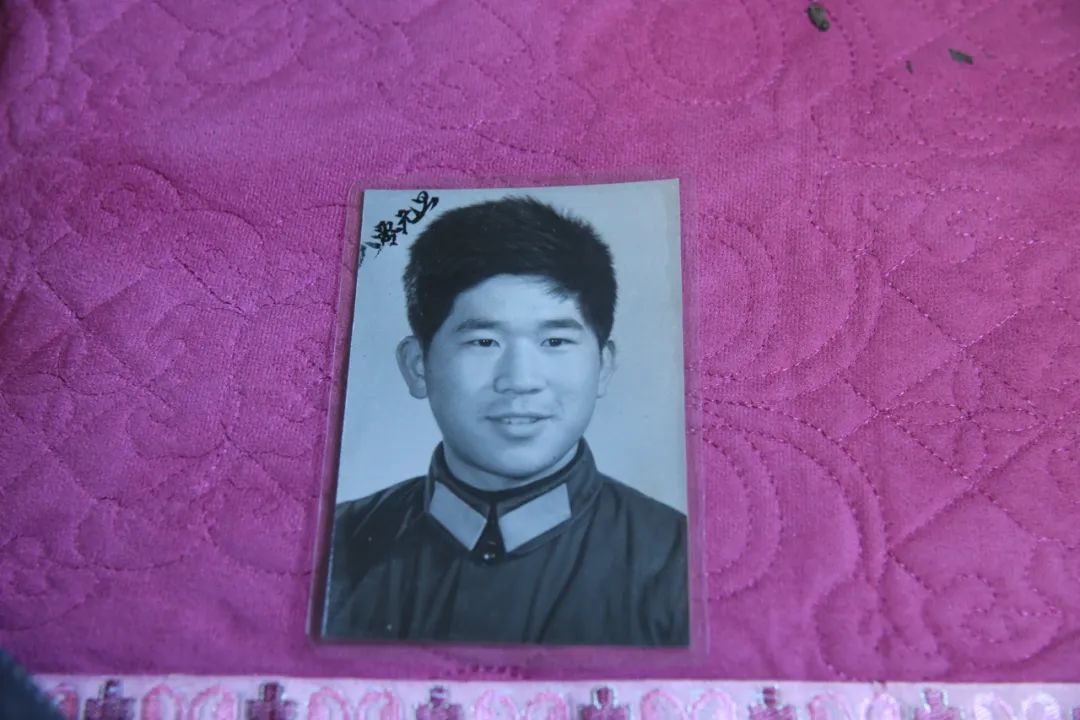

他就是刚刚从北京载誉归来,荣获第八届全国道德模范提名奖的退役军人李慧文。

李慧文的祖父与父母皆有从医经历,父亲曾是参加过抗日战争、解放战争和抗美援朝战争的军转医生,母亲是药剂师。在这种家庭环境中耳濡目染,“军医梦”很早便在李慧文心中扎了根。中学阶段,在“军队、农村、工厂”三个面向的教育环境中,他选报了红医班,在学校或定点培训的医院学习医学理论,业余时间就在家里跟随父母学习实践。1976年7月,高中毕业后的李慧文本可以初中时曾经患过慢性肾炎为由,逃避下乡插队,可是为了当兵他毫不犹豫地选择了下乡插队,将户口迁到了农村,父母为了让他少受苦,给他办了以民工的身份到家门口的油咀厂当磨工。1976年冬季征兵时,他回到插队的乡里报名当兵,但是因为他没有在农村劳动,政审没有通过,没有被录用。

后来,在工厂里干了一年的李慧文决定真正到农村去插队参加劳动,为报名当兵打基础,于是来到了吉林省通化县光华公社同心大队,并主动申请成为一名兼职的赤脚医生。上工时别人带着工具和饭盒,他却多背了一个沉甸甸的药箱,并乐此不疲。直到1978年,插队满2年的李慧文终于等符合参军入伍的所有条件,这次幸运女神没有把他给忘记,他如愿参军了。

刚到部队,李慧文与其他7位有高中文化的新兵就被首长“看中”了,准备重点培养做无线电报务员。后来因为部队扩编,他们几个新兵中的佼佼者被调到新组建的有线电连,学习架设电话线,安装电话等技术。半天徒手攀爬8米高的电线杆练悬挂电话线数十次,半天在1公里内来回收放电话线20遍,数九寒天经常累得全身大汗淋漓,停下来又全身冰冷,晚上躺在床上周身疼痛。尽管训练强度非常大,李慧文还是一如既往地利用业余时间如饥似渴地钻研医学书籍,学习医学理论。

连队的指导员韩绍洲知道李慧文很好学,当过赤脚医生,一次偶然的机会,把李慧文推荐给营医学所的所长王尚欢,经过考核后,李慧文成为连队的卫生员,随后又被送往培训班脱产学习,毕业后被分配到102师医院成为一名专职的医务工作者。

5年的军旅生涯眨眼就过去了,退役后,李慧文被安置到吉林省通化市结核病防治院。

1978年,为了解决血源短缺和血液买卖中输血不安全等问题,我国开始推行公民义务献血制度,开始采取各种措施鼓励公民参与义务献血。在这种背景下,李慧文的职业生涯迎来了一个新的转折点。1989年2月,李慧文所在城市的中心血站开始组织公民义务献血,领导准备把他调至市献血办公室负责献血的宣传和组织发动工作。

当时,他认为这是份单纯与宣传和组织发动挂钩的工作,跟医学和当医生没有关系,拥有“医学梦”的李慧文起初对调职安排不大愿意。但领导的一句话扭转了李慧文的观念:“你不要以为只有在临床当医生才能够治病救人,没有血液,遇到需要输血的病人,技术再高明的医生也会束手无策。募集充足的血液,也是医生的责任。”最终,服从命令的军人担当让李慧文服从了组织安排,换一个地方,换一种形式,延续着自己的梦想,而这竟让他与献血事业结下了不可割舍的“缘分”。

回忆起第一次献血,李慧文表示当时还是很怕。1983年元宵节的次日,他所在的医院有病人发生了术中大出血,急需O型血,午饭时教导员动员O型血去献血。受到当时人们普遍认为“献血会影响身体健康”的错误想法影响,B型血的李慧文松了一口气。怎知半小时后,又传来消息说病人是B型血,在紧张、忐忑的心情中,他想起自己是一名党员发展对象,应该时刻以党员的身份要求自己,最终他勇敢地站了出来,第一次献出了自己的血液,用自己的鲜血参与了挽救病人的生命,这让他头一次感受到献血救人的重大意义。

但在那个年代,义务献血仍不普及。1991年,他们组织的第一批体检合格的国家机关事业单位工作人员进行义务献血时,不少献血者都因为害怕献血,站在采血室门口你推我让。李慧文决定“打头阵、做示范”,消除大家的顾虑。李慧文和当时的血源科主任徐桂琴大姐商量一下,便一起“淡定”地卷起袖管,给大家示范献血的全过程,最后打消了大家的顾虑,献血工作得以顺利开展。从那以后,李慧文每隔三个月便无偿捐献一次400毫升全血,定期示范性无偿献血成了他工作的重要组成部分。

1996年,国内开始采用进口的血液成分采集机,采集血小板,机采的血小板浓度高、纯度高、效果好、副作用少,大大减少了不安全因素。面对人们关于血液污染的忧虑,李慧文又一次站了出来,带头定期捐献机采血小板。

1994年,李慧文赴日本参加国际输血研修班,学习无偿献血宣传、发动组织和服务等先进做法和经验。他看到他们有一整套的无偿献血宣传折页、科普书籍及宣传画,回国后他也开始编写,向人们介绍献血和血液科学知识及自己定时献血的亲身感受,先后撰写并发表新闻报道及科普类文章300多篇,与本职工作相关的论文80多篇,出版著作、编著和译著20多卷本。其中《造血干细胞志愿捐献者必读》发行15万余册,成为科学普及出版社畅销书,《捐献造血干细胞须知》被中华骨髓库授予“优秀科普作品”称号。

1995年4月,广东省血液中心通过韶关市人才交流中心将李慧文作为特殊人才引进,李慧文举家南迁,在他的第二故乡韶关扎了根,并从中国红十字争取到一部进口原装采血车,在韶关率先全面推行无偿献血。

2020年新冠肺炎疫情防控期间,即将退休的李慧文冒着被感染的风险,挺身而出,3次主动请缨,2次带队承担起采集新冠康复者血浆以及一线采供血工作。

2020年2月14日,省市临床专家组对韶关市粤北第二人民医院救治的一名新冠肺炎危重症患者进行会诊后,建议在综合救治的基础上,试用新冠肺炎康复者的血浆进行治疗,市中心血站需要负责此次对新冠肺炎康复者的血浆采集工作。然而,由于市中心血站缺少采集血浆的经验和设备,在严峻的疫情形势下也来不及请外地的专家和设备支援。李慧文主动请缨,负责本次采集康复者血浆的任务。

“2003年非典期间我曾参与过采集非典康复者血浆的推广培训工作。况且我是血站在职人员中年龄最大的医师,也是党龄最长的党员,还是一名退役军人,所以我理所当然要上。”李慧文说道。

然而,前方等待着他的是一环又一环的挑战。韶关第一例新冠肺炎康复者是63岁,同时患有高血压、高凝血症,无论是在年龄还是在健康状况上都不符合要求。此外,由于来不及调备单采血浆机,只能用采集血小板的机器和计算程序,这也给血浆采集工作增加了难度。

血浆采集进行到中途,康复者的血液形成血栓堵住了针头。“这可能是气温太低以及康复者肚子饿血液压力不足这两种原因导致血液流速较慢造成的。”于是李慧文给康复者提供热的葡萄糖水和莎琪玛,鼓励他进食,同时示范握拳、松拳的加压动作,让康复者跟着做。

在多种尝试下,康复者的血液流速恢复正常。一套原来计划只用两小时的流程最终在五个多小时的齐心努力下完成了。李慧文和采血护士累得浑身是汗,但他们觉得很高兴。“因为有了第一例康复者血浆的成功采集经历和经验,在进行第二例采集的时候有很多同志积极报名,调动起了大家参与抗疫的积极性与使命感。”李慧文说。

第二例康复者血浆采集完成后,李慧文马上组织撰写论文《新冠肺炎恢复期患者血浆采集及处理的探讨》,总结了此次采集新冠康复者血浆的做法和成功的经验,并在杂志上发表,分享给业界供同行参考。

无论是面对2003年的非典疫情,还是2020年新冠疫情,李慧文都是献血站勇敢的“逆行者”,在抗疫“战场”上冲锋陷阵,积极工作于采血第一线,奋勇当先不负党员使命。

2021年,已经退休后返聘回血站上班的李慧文依然继续坚守在血站的体检采血一线岗位,为献血事业发光发热。他策划了“我为军旗添光彩,献血救人”活动,据不完全统计,仅10个月时间,该活动就带动了驻韶现役军人和退役军人1324人献血,献血量达456400毫升。

同样是受父辈的影响,李慧文的儿子李航为了传承保家卫国的义务,大学毕业当了一年外科医生后也选择服了两年兵役,并立三等功一次,获优秀共产党员一次,优秀士兵两次。十八岁生日开始李航也追随父亲开启了无偿献血之路,并获得了全国无偿献血奉献奖金奖,李慧文的夫人从原来的反对其献血变为积极参与,已经获得了全国无偿献血奉献奖铜奖。

李慧文参加工作45年来,刻苦学习,努力钻研,兢兢业业,积极工作,从一个知青、农村赤脚医生、连队卫生员,发展成为具有医学学士学位、高级专业技术职称的硕士研究生,高层次专业人才,中国无偿献血及其志愿服务的领军人物。如今李慧文已经62岁,从事输血医学专业工作32年中,他全身心投入到我国的献血事业中,身体力行,无私奉献。在追逐生命和希望的路上,他从没有停下脚步,他说“多献一次血液,就多一份生命的希望。我要努力工作,继续为推动无偿献血事业的健康持续发展贡献力量”。