巍巍青山埋忠骨 一片红心守英魂

韶关乐昌祖孙三代人

为红军烈士守墓近一个世纪的传奇故事

一个嘱托,重若千钧!

一句承诺,三代相守!

89年前的那个寒冷的冬天,为一名受重伤的红军将领疗伤的经历,让廖家人的命运与红军紧紧地联系在了一起。从此,廖氏一家在人迹罕至的深山开始了为红七军在梅花镇一战中牺牲的最高将领李谦守墓的生活。

这一守,就是祖孙三代。

祖辈:受伤红军突临廖家 和红军结下缘分

故事要从那个战火纷飞的年代说起。

1931年2月的一天,天气很冷,雪还没化,广东省乐昌市梅花镇大坪村老屋场村民小组石子坝深山的廖文成家里突然来了3名年轻的红军,此地处于湘粤边界大山深处,方圆十余里仅有他们这户人家,平日里几乎无人造访。

面对突然到来的这3名红军,廖文成一时半会还没缓过神来,在这之前,他听附近的乡亲们说梅花洞来了队伍,这支队伍跟以往的“匪兵”不同,他们驻扎在当时的梅花街上,没有骚扰群众,他们发告示、安民心,说自己是中国工农红军第七军。

3名红军看上去很疲惫,其中一名红军在战斗中不幸中弹,腰部、腹部受了重伤,另外两名是负责照顾他的警卫员。看到受伤的红军伤势不轻,廖文成这才把神缓过来,二话不说,赶紧安顿这3名年轻的红军在自己家里住了下来,让他们安心养伤。虽然也意识到有可能被国民党追击搜查,但救人心切的廖家人已经顾不上这般风险了。

起初,那名受重伤的军人还能和廖文成拉拉家常说说话,他告诉廖文成,红七军是一支由共产党领导的部队,是真正为老百姓打天下的队伍,不会拿群众一针一线,更不会欺压百姓,请廖文成放心。但随着时间一天天过去,大山里缺医少药,受伤军人的伤势迅速加重,不到半个月便牺牲了。两名警卫员在出发寻找部队前告诉廖文成,牺牲的军人真名叫李谦,年仅22岁,是红七军在梅花一战中牺牲的最高级将领,并写下一张字条,简要记录了李谦在此疗伤的经过,恳请廖文成帮忙看护好李谦的遗骨,待到革命胜利后再回来找他。

半个多月来的朝夕相处,廖文成心里清楚,红军是老百姓自己的队伍,他也早已把红军当成自己家里人,面对这份沉重的托付,他没有任何理由拒绝。于是,廖文成将李谦的遗体掩埋在自家屋旁,由于怕暴露,廖文成不敢刻上碑文,碰到有匪军前来搜山询问,他就称那是自家的祖坟。

可惜没多久,廖文成也去世了,去世前,他将这个承诺告诉了当时年仅10几岁的儿子廖更新,并叮嘱他一定要遵守承诺,像对待自家祖坟一样对待这个红军墓。

廖家为李谦烈士竖的简易木桩“碑”。广州日报记者卜瑜提供。

父辈:把红军墓当成自己家祖坟悉心守护

廖家深居大山,该地属高寒石灰岩地区,石多土少,土地贫瘠,很难靠种田养活自己。但廖更新始终牢牢遵照父亲遗嘱,寸步不离地守着那个特殊的“祖坟”。

据廖更新儿子廖聪济回忆,小时候时常与饥寒为伴,糙米饭、地瓜、玉米、芋头是一年四季的主食,苦斋、艾叶、蕨菜、竹笋等野菜便是菜肴。一年到头,只有过年的时候才能吃上一次肉。“通常过年是两斤肉,有时候没办法,只买一斤。”廖聪济说。但不管生活如何困苦,每年的春节、清明、中秋,父亲廖更新都会带着家人祭拜李谦师长,还经常跟他讲述当年祖父为李谦师长疗伤的经过,并叮嘱他“无论谁来了,我们都说这是我们家的祖坟。”而事实上,廖家人也的确把李谦墓当成自家的祖坟来照顾。

在那个动荡不堪的年代,足不出户的廖更新有一次还因为不肯为日军带路险些丧命。当时日军正在抓人带路前往梅花墟,廖更新怕将日军带到梅花墟“不知要死多少人”,坚决不从,结果被恼羞成怒的日军用刺刀刺得浑身是血,为了活命,廖更新只好装死。日军便将血淋淋的廖更新丢进河里,扬长而去。幸运的是廖更新被河水冲到石公坑附近,被一名船家救起,伤势好转后,他回到石子坝,从此再也没有离开。

新中国成立后,廖更新及家人也向身边的共产党员讲述过当年“血战梅花”的历史及李谦烈士被安葬在自家屋旁的事情。但是廖家居住深山中,平日里来往的人少,守护红军墓的事情依然鲜有人知晓,廖家人仍年复一年地像对待自家祖坟一样打理和祭拜着李谦烈士墓。

廖聪济在李谦烈士旧坟前祭拜 广州日报记者 卜瑜 提供。

子辈:只要烈士坟墓一天没迁进烈士陵园我还继续守下去

2000年,廖更新的儿子廖聪济为改善家人的生活条件,像许多年轻人那样去珠三角地区进厂务工。2005年,因父母年老体弱多病,廖聪济毅然放弃在外打工的机会,回到深山照顾年迈双亲,同时也接过父亲的嘱托,肩负起照看李谦烈士墓的重任。“红烛、高香、纸钱和水果要备齐,这是爷爷那时传下的规矩,要像照顾家坟一样照顾这里。”廖聪济说。

廖聪济在山顶的土房旁开了两亩地,种了些粮食,又承包了一片山林,平时搞些木炭换些蔬菜和猪肉。由于家里只有他一个劳动力,全家一年收入仅有千元,半个月才能买点猪肉打打牙祭,粮食也不够吃。虽然日子很清苦,廖家却一点不后悔89年来代代照看烈士的英魂。也从没为此向政府提过任何要求,为了能照看烈士英坟,他们家从来没有想过要搬家下山。

2008年那场席卷韶关大部分地区的冰灾让廖家陷入与世隔绝的状态,出山的路被封,一家老小困于山中,没有电力、没有通讯工具,靠着仅有的一些大米、地瓜和过冬前腌好的咸菜撑了近一个月,才迎来冰雪消融的时刻。“那时好担心,不知道被冰雪压倒的树会不会砸在红军墓上……”廖聪济说。

当媒体记者问廖聪济,为何要几十年代代守护与自己素昧平生、毫不沾亲带故的“陌生人”的坟墓,而且还将其当祖坟对待时,不善言辞的廖聪济说:“我爷爷、父亲都说了,红军为了让穷人过上好日子,连命都舍得不要,我们做这点事算什么?”只有小学文化程度的廖聪济还说了一句让所有人动容的话:“只要烈士的坟墓一天没迁进烈士陵园,我们家还会将这守墓的事代代传下去。”

全国文物普查

让尘封近一个世纪的

守墓故事得以呈现

2009年,全国开展第三次文物普查,文物部门在对红七军梅花战役临时指挥部旧址“莲花祠”的普查中确证了李谦烈士墓的所在,廖家三代人孤守红军墓数十载的故事终于完整地呈现在世人面前。

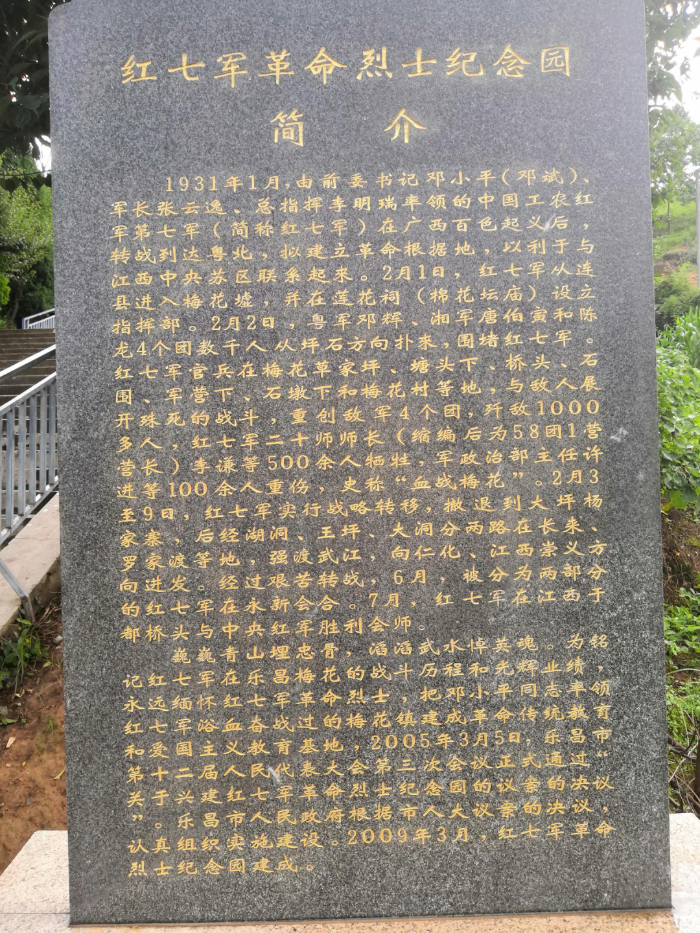

据史料记载,1931年1月,由前委书记邓小平(邓斌)、军长张云逸、总指挥李明瑞率领的中国工农红军第七军(简称红七军)在广西百色起义后,转战到达粤北,拟建立革命根据地,以利于与江西中央苏区联系。同年2月1日,红七军从连县进入梅花墟(现广东省乐昌市梅花镇),并在莲花祠(棉花坛庙)设立指挥部。2月2日,遭到国民党湘粤军4个整团兵力的包围。双方展开激烈战斗,邓小平、张云逸亲临前线指挥,率领红七军官兵在梅花草家坪、塘头下、桥头、石围、军营下、石墩下和梅花村等地,与敌人展开殊死战斗,重创敌军4个团,共歼灭敌军1000多人,红七军二十师师长李谦等700余人牺牲,军政治部主任许进等100多人重伤,史称“血战梅花”。

李谦,1909年出生于湖南省醴陵县一个普通店员家庭,原名李隆光,是无产阶级革命家、中国工人运动的杰出领导人之一李立三之弟。1924年9月成为了黄埔一期的学生,同年秋天加入了中国共产党。1927年,20岁的李隆光在程潜的资助下,东渡日本求学。2年后,李隆光回到中国,在上海法租界由哥哥李立三介绍给周恩来。周恩来嘱咐李隆光前往左右江地区协助邓小平、张云逸起义,并亲自为李隆光改名李谦。李谦没有辜负周恩来的期望,很快就成长为百色起义时英勇善战的骁战,中共红七军前委委员,红七军第一纵队司令,二十师师长。在梅花村一战中,敌人像疯狂的野兽,以猛烈的炮火掩护发起了第八次冲锋,倾尽全力妄图攻下红军阵地。李谦挥舞着驳壳枪,在前沿阵地指挥,既是指挥员,又是战斗员,殊死也要坚守阵地。最后,子弹打光了,成批的敌人蜂涌而来,李谦等敌人爬近,手执钢刀,率领一个排冲杀出去,与敌人展开肉搏战。这时,不幸的事情发生了,不知从什么方向飞过来一颗子弹,射中了李谦的腹腔,肠子从伤口处滚了出来。机枪连连长立即扶住了他,他一手捂着伤口,一手指着山下的敌人喊:“不要管我,快冲下去!”喊声未落,身子一软,便昏倒了。战士们迅速将李谦抬到军部指挥所。邓小平政委、张云逸军长闻知此事,立即赶来探望。张军长还亲自给他喂水,后因伤势过重,不能随部队转移,只能由两名战士护送他藏到附近老百姓家养伤,也就是这样与廖氏一家结下了缘分。

邓小平在《七军工作报告》中写道:“经过五小时的最激烈的作战,我们不能不失败了。此次作战的损失为向来未有,重要的干部如李谦、章键等皆死,鹤村、振武、李显等皆伤,全军干部损失过半,真令人痛哭。”张云逸在《漫谈广西革命斗争情况》中写到:“李谦同志是一位很好的党员,红七军的优秀干部,打仗勇敢,能与士兵同甘共苦,认识问题也比较正确,在工作中对我的协助最大。李谦同志的牺牲,使我失去了一个有力的助手。”

为永远缅怀红七军革命烈士,2005年3月,乐昌市决定兴建红七军革命烈士纪念园;2009年3月,纪念园建成;2010年12月,李谦的遗骸被迁葬入纪念园。就在由多支“步枪”簇拥而成的红七军烈士纪念碑的左侧,李谦与当年曾经血洒粤北大地的700多名战友,英灵重聚。

出于对默默无闻守护烈士墓数十载的廖家人的由衷敬佩,乐昌市委市政府也请廖聪济一家随着李谦烈士墓一起迁出深山。而今,廖聪济已成为红七军革命烈士纪念园的管理员,每天不仅继续守护着李谦烈士的英灵,也一同守护着血洒粤北大地的500多名烈士的英魂。

现如今,廖聪济每天都要在李谦烈士碑前清扫墓地、擦洗墓碑

韶关市退役军人事务局 邓琴 摄

李谦后人前来祭拜 百感交集

一份嘱托,一句承诺,三代守信践诺!李谦的后人们无意中从《羊城晚报》上了解到爷爷遗骨被廖氏家人悉心照料后,于2010年3月赶到了广东省乐昌市梅花镇。经过半个多小时艰难的攀爬,终于来找到了廖聪济原来居住的土屋。看着素昧平生的纯朴的廖氏家人,看着简陋而工整的爷爷墓地,李谦后人们泪湿眼帘。

“几十年来,我们一边因为爷爷而自豪,一边又深感愧疚,革命胜利几十年了,我们却不知他安息何处,每逢清明,我们都因为无法为爷爷尽到孝道而深深自责。”李谦的侄孙女李婷说,“没想到,如此清贫的廖氏一家人竟然几十年来帮我们尽着孝道。”

在祭拜完李谦后,李谦烈士的后人又来到了廖聪济爷爷廖文成的坟前祭拜。李婷对廖聪济说:“这么多年,辛苦你们了,以后我们就是一家人!”

我希望儿子能做守墓四代人……

现在的廖聪济依然每天清扫墓地,擦洗墓碑,维护秩序,默默守护着烈士墓。他还非常热情地当起了义务“红色讲解员”,向前来祭奠烈士和参观纪念园的各界人士讲解叙述烈士英勇战斗的故事。在清明节和“9.30”烈士公祭活动日期间,他主动协助有关部门做好烈士纪念园的车辆疏导、停放和安保工作。

2020年,为抗击新冠肺炎疫情,廖聪济积极响应党和政府号召,投身参与到抗疫防控一线和后勤工作当中,在烈士纪念园门口,主动参与宣传、询问、排查、登记、劝回等疫情联防联控、群防群治工作,为疫情防控筑起一道坚实的防火墙,以实际行动彰显廖家三代守墓人勇于奉献,不计得失的本色。

走进廖聪济在红七军革命烈士纪念园的住处,墙上的一首《永戚天恩》的诗格外醒目。诗的内容是“寒居尽忠力微小,报国恩守立党人,得谢党亲前来照,远望东升为国民。”这首诗是廖聪济自己写的,他说今天的幸福生活是千千万万的革命烈士用鲜血和生命换来的,他永远感激像李谦师长那样的为了人民奋不顾身地投身革命的红军烈士。他说,只有小学文化的他虽然不能为国家为社会做出轰轰烈烈的大事,但是他可以风雨无阻地日复一日年复一年地默默地守护着烈士墓,用最质朴的方式继承祖父的遗志,传承红色精神。

现在,廖聪济年过九旬的父亲廖更新已经年老体弱,年幼的儿子还在上小学,一家人的生活全靠廖聪济一人料理。廖聪济说:“我们廖家三代为红七军师长李谦等革命英烈守墓,我觉得是一份荣幸,红军那时候这么艰难都过来了,我更要传承红军精神,不畏艰难。现在我儿子还小,将来我希望他能接我的班,把这个岗继续站下去。”

近年来,廖聪济祖孙三代为英烈守墓的感人故事陆续被媒体报道出来,他本人也分别荣获2018年第三季度“韶关好人”,荣获2018年第四季度“广东好人”,荣获2019年第七届“韶关十佳道德模范”,荣获2019年第七届“全国道德模范”提名奖,2018年、2019年连续二年荣获“乐昌市爱国拥军先进个人”等等。为更好地让廖聪济先进事迹进机关,广泛深入宣传道德模范的先进事迹。2019年11月,乐昌市还专门举办“全国道德模范”提名奖获得者廖聪济先进事迹巡回报告会乐昌专场。