研究背景

南岭山脉自西向东连接雪峰山脉、罗霄山脉和武夷山脉,不仅是动物南北迁徙的重要通道,也是陆生脊椎动物东西扩散的“踏脚石”。复杂“破碎”的山地地形使一些运动能力较弱的物种形成了多个相互隔离的亚种群,进而独立演化,促成了丰富的区域特有物种。

南岭国家公园候选区位于南岭山脉中段,地处山脉间的中心交汇点,地理格局独特,拥有高度复杂的陆生脊椎动物区系和卓越的物种多样性,在两栖和爬行动物类群方面表现尤为突出。

棱顶蟾属Ingerophrynus 由 Frost 等人(2006)基于分子数据从广义的蟾蜍属Bufo 属中划分出来,目前该属包含12个物种。其中乐东蟾蜍(Ingerophrynus ledongensis)最初由费梁等人(2009)描述为 Bufo ledongensis,模式产地在中国海南省。该物种曾被认为仅分布于海南,直至龚世平等(2011)记录了其在广东省北部韶关市乳源县天井山的分布。自此之后,乐东蟾蜍I. ledongensis 被认为分布于海南和广东北部(Frost, 2025)。

近日,广东省科学院动物研究所联合中国科学院昆明动物研究所、俄罗斯科学院动物研究所等多家机构,于国际两栖爬行动物学权威期刊《Russian Journal of Herpetology》发表了题为“A New Species of Ingerophrynus (Anura, Bufonidae) from Guangdong, China”的研究论文,正式公布了在广东省北部南岭国家公园候选区发现的棱顶蟾属新物种——南岭棱顶蟾(Ingerophrynus wangyingyongisp. nov.)。

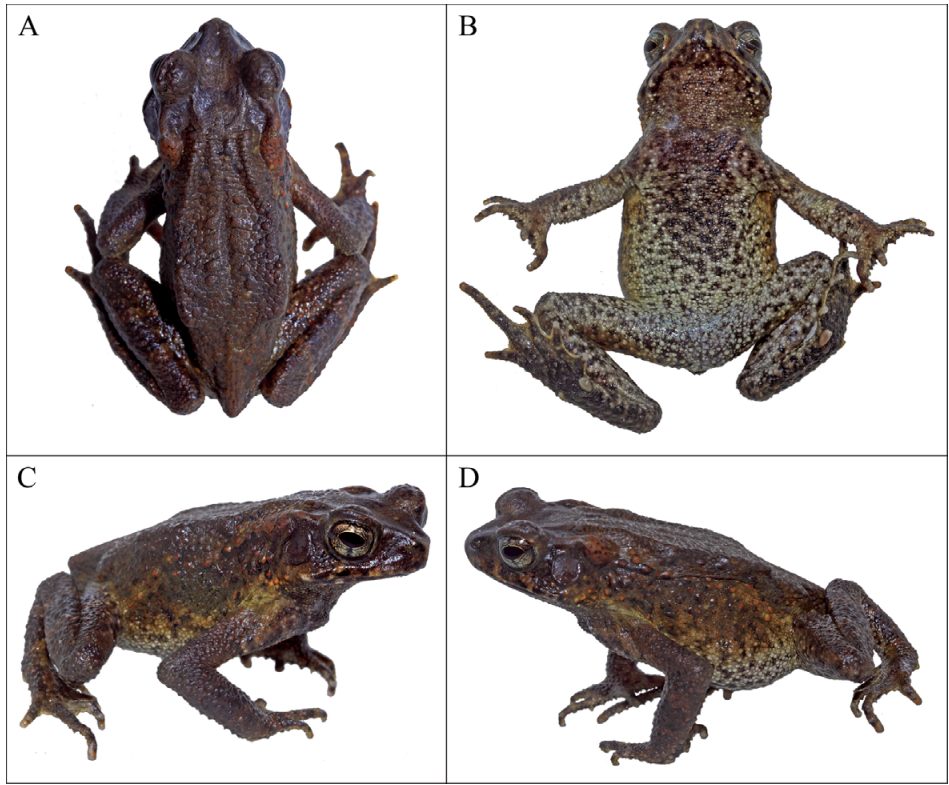

南岭棱顶蟾生态照

本研究基于广东省科学院动物研究所科研团队于2015年在韶关市乳源瑶族自治县天井山(南岭国家公园候选区天井山片区)采集到的棱顶蟾属物种标本。然而,通过详细的形态学比较和分子生物学分析表明,该物种并非乐东蟾蜍,而是该属中一个未被描述的物种。

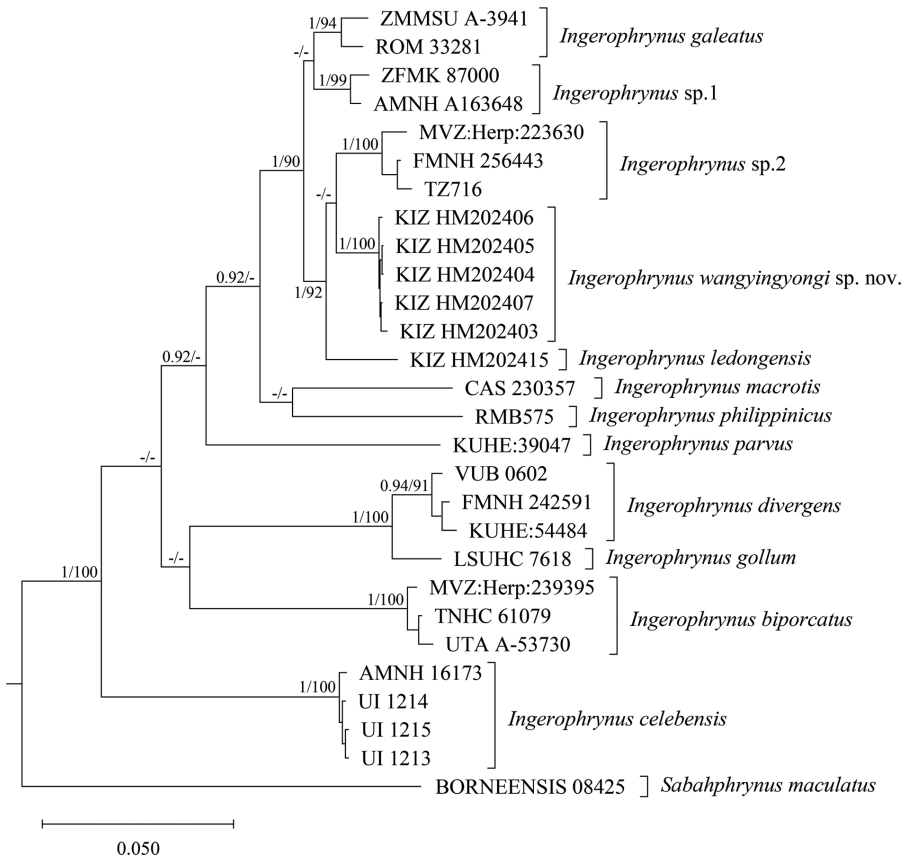

南岭棱顶蟾体型相对较小,其显著鉴别特征包括:颅顶棱不明显、耳后腺长于眶后脊且彼此分离、鼓膜大而清晰。分子系统发育分析进一步证实了其分类地位,该新种与老挝中部及越南北部的Ingerophrynus sp. 2谱系构成姐妹群,且与海南的乐东蟾蜍在遗传距离上存在显著差异。通过整合形态学比较和分子系统发育分析数据,研究确认其为蟾蜍科棱顶蟾属的一个独立新种。

南岭棱顶蟾(Ingerophrynus wangyingyongi sp. nov.)活体形态: A.背面观;B.腹面观;C.右侧面观;D.左侧面观。

棱顶蟾属系统发育进化树

由于该物种目前仅知分布于南岭国家公园候选区天井山片区,所以命名为“南岭棱顶蟾”(英文名为:Nanling Dwarf Toad)。其种加词“wangyingyongi”以中山大学生物博物馆副馆长王英勇博士的名字命名,以表彰他在华南两栖爬行动物学研究中的贡献。

该研究明确指出,此前记录于广东省的棱顶蟾属物种实为新种——南岭棱顶蟾,而非乐东蟾蜍。这一发现意味着乐东蟾蜍的分布范围应被重新界定,目前仅限于中国海南岛,不包括广东地区。

据统计,南岭国家公园候选区分布有两栖动物2目8科30属57种,爬行动物2目23科61属115种,两爬种类极为丰富,且是重要的模式产地。在南岭国家公园候选区及其毗邻地区,至少是23种两爬动物的模式产地。其中,英德睑虎、蒲氏睑虎、南岭睑虎、天井山草蜥、莽山原矛头蝮、石门台掌突蟾、英德角蟾、石门台角蟾等13种为南岭国家公园候选区特有,凸显了其在生物多样性保护中的独特价值。

南岭棱顶蟾(Ingerophrynus wangyingyongisp. nov.)这一新物种的发现,标志着广东省两栖动物多样性研究取得了又一重要进展,凸显了南岭国家公园候选区丰富的生物多样性及重要的生态价值,同时也表明了该区域的两栖爬行动物多样性仍有提升空间,可能还有新种、新的分布纪录以及错误数据待发现和修订。随着野外调查力度加大与多种研究手段的应用,将会不断有新物种被增加到南岭国家公园候选区的“花名册”上。 (来源:广东省科学院动物研究所、南岭探秘)